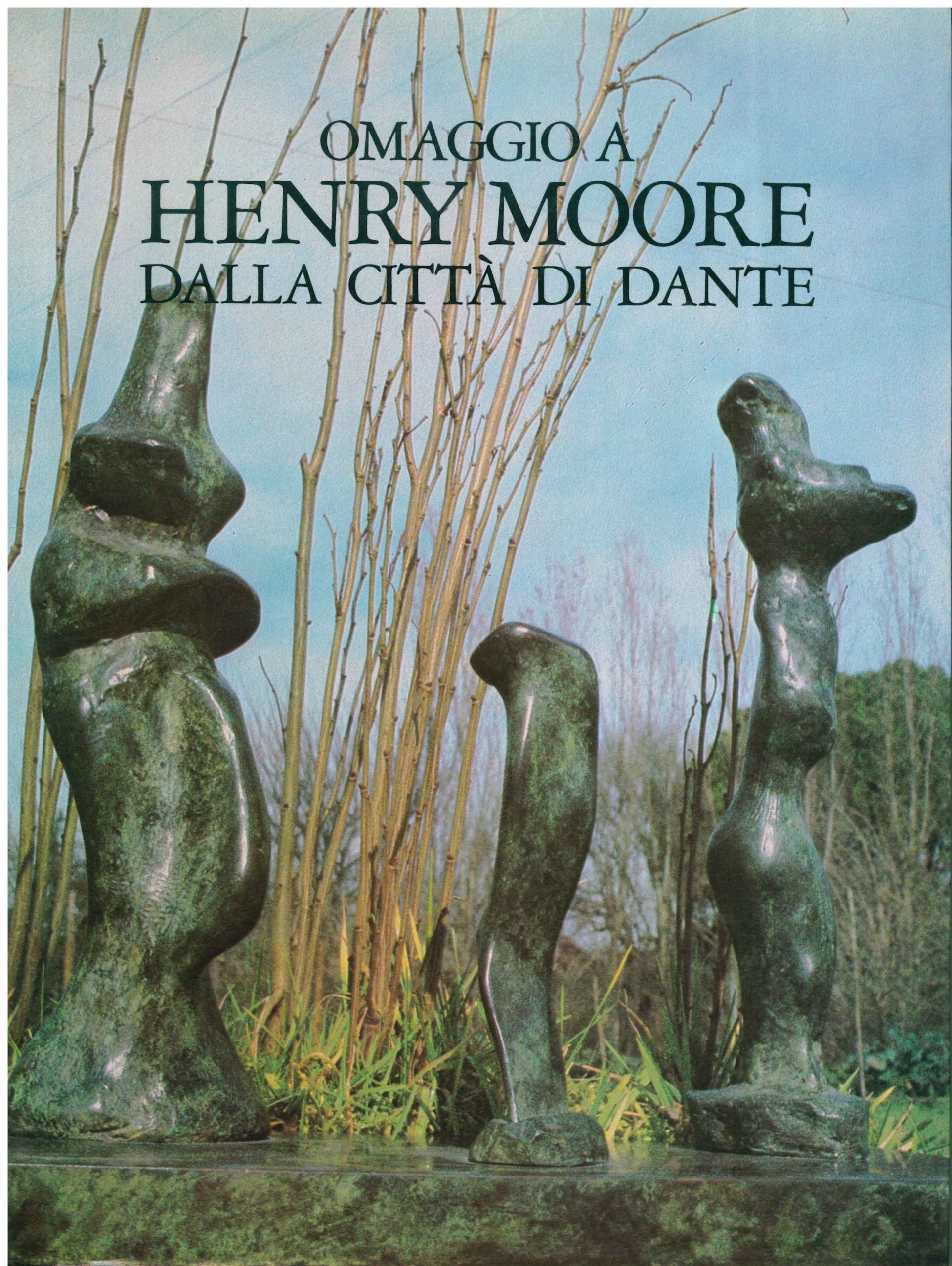

Henry Moore

Dalla Città di Dante – 1986

Testo di Giovanni Carandente

Il legame intellettuale con l’Italia, che fu a un momento della formazione di Henry Moore strettissimo e tale da sconvolgerne l’orizzonte creativo, non escluse Ravenna. Quando, nel 1925, a ventisette anni non ancora compiuti, lo scultore inglese intraprese il suo primo viaggio di srudio nella nostra Penisola, visitò Venezia e Firenze, Padova e Roma, Siena e Pisa, Arezzo e Assisi e anche Ravenna, in un evidente intenso pellegrinaggio ai luoghi fondamentali dell’arte, dai mosaici di San Vitale a Giotto, da Cimabue a Masaccio, da Giovanni Pisano al Ghiberti, da Donatello a Michelangelo.

Poiché era uno scultore, certo, il Michelangelo delle Tombe Medicee e dell’Accademia, del Duomo fiorentino e di Santa Maria sopra Minerva, lo toccò assai di più dei versi di Dante che egli allora non poteva intendere, per quella sua così totale Englishness, per quel suo assiduo frequentare le civiltà mediterranee al British Museum, per quella folgorazione subitanea e fuor del comune del Chac Moal azteco, per quella dolce cadenza, infine, della lingua di Shakespeare che ancora risuona nella sua voce, non appannata dal lento deperire degli anni ultimi. Scrisse John Russell: «Henry Moore può fondere i suoi bronzi a Berlino, scolpire a Forte dei Marmi, ricevere commissioni in tutte le lingue, ma una sola è la definizione di lui che abbia veramente senso, “Henry Moore, Inglese”. Una lettera che gli fosse indirizzata così, gli verrebbe certamente recapitata».

Eppure, nella formazione dell’artista Moore, tante cose anche entrarono, «tanti sentimenti diversi, un’osservazione ponderata, una profonda ricerca e una riprova della sua intima natura» avvertiva il Russell; anche la conoscenza della Divina Commedia, vorrei aggiungere io, magari nella bella edizione oxfordiana del 1894, curata, guarda caso, da un omonimo dello scultore.

La rivelazione dell’arte italiana fu così sconvolgente per Henry Moore da fargli scrivere parole di fuoco e da lasciare traccia indelebile nei suoi quaderni di schizzi, i fedeli compagni di viaggio di quell’indimenticato suo Grand Tour.

Quanto alle prime, eccone alcune significative: «Nel corso della mia vita credo di avere passato pochi periodi peggiori di quello che seguì al mio viaggio in Italia nel 1925-’26. Sei mesi sotto il fuoco di fila dei capolavori dell’arte europea avevano scatenato un violento conflitto con i miei ideali precedenti. Ero avvilito e incapace di lavorare. Solo lentamente riuscii a tirarmi fuori dalle mie perplessità e la direzione fu verso i miei interessi primitivi. Ritornai all’arte messicana antica, al British Museum. Mi capitò sotto gli occhi una riproduzione del Chac Moal, la scultura scoperta a Chichen ltza e quel che più mi attrasse fu la strana posizione distesa del Dio della pioggia, non su un fianco, bensì supina, con la testa girata da una parte.

Credo oggi che in questo conflitto, tra la grande suggestione esercitata su di me dalla scultura messicana e l’amore e la simpatia per l’arte italiana, si riflettano due aspetti contrastanti della mia natura, la durezza e la dolcezza. Credo che questo contrasto interiore sia riscontrabile non soltanto in me, ma in molti altri artisti».

Per quel che concerne, invece, i taccuini di disegni di quei sei mesi italiani, la messe delle informazioni è ancora più ampia e dichiarativa. Gli studi da Giotto sono tra i più ripetuti, per lo più figµre ammantate, chine, bloccate nell’aspetto monumentale e scultoreo che più aveva colpito Moore, ma anche cavalli e studi di alberi e una saporosa veduta dell’Arno, degna della nervosa scrittura che conosciamo nei taccuini di schizzi di Turner, seguita, nella pagina accanto da alcune riflessioni manoscrittè, che vale la pena di rammentare al visitatore di questa piccola mostra onoraria ravennate. Si tratta di citazioni-lampo, di annotazioni che si susseguono come in un cervello in tumulto e, infatti, altro non sono se non un pensiero espresso ad alta voce e fissato, nero su bianco, per la propria meditazione futura e, inconsciamente, come messaggio da tramandare. Non mancano interruzioni del pensiero e frasi incominciate e poi parzialmente cancellate. Non mancano ripetizioni, asserzioni ribadite per un maggiore autoconvincimento. In capo al foglio, Moore aveva incominciato ad appuntare: «To me early ltalian painting along with what I know…. » ma poi si interruppe e subito di seguito annotò : «In painting, early ltalians hold (vi ha poi aggiunco un ” are given” ) first place in my judgement», quasi a riprova del turbamento che egli andava provando. Il giudizio più sorprendente è al centro del foglio scritto tutto di seguito e senza rirubanze questa volta, «what a mecca for the art student my introduction to italian painting has been… almost as something always to my first few visits to che British Museum».

Così dunque scriveva il giovane Moore nel 1925. Quando nel 1967 ritornò ad Assisi e rivide Giotto affermò a me che l’accompagnavo in quella seconda visita densa di emozioni: «Giotto non dipinge le sue figure, le scolpisce con il disegno e con il colore e le masse e i volumi dei corpi sono più plastici che se fossero scolpiti nel marmo o nel bronzo».

Fummo, in quel viaggio umbro-toscano, anche ad Arezzo e di fronte a Piero quasi non fiatò. Soltanto alla fine della visita mi raccontò quanto egli dovesse, per la conoscenza del profondo significato dell’arte di Piero della Francesca, al suo grande amico storico dell’arte Kenneth Clark. Con questi, aveva a lungo parlato di Piero, dei volumi adamantini, dei corpi compatti come fusti di colonne. Prese quindi una cartolina con il dettaglio della Regina di Saba che adora il Ponte. Vi scrisse a penna, in un angolo, con mano ferma e con caratteri incisi e forti: «Memento of Arezzo, for Giovanni from Henry, June 23rd ’67», un ricordo stringato e lapidario che non mi ha più abbandonato.

«A ripensarci – aveva scritto qualche anno prima – il mio viaggio in Italia e la tradizione mediterranea dovevano riaffiorare più tardi. Allora non pensavo che i miei disegni dei ricoveri antiaerei (gli stupendi disegni del 1940-1941 eseguiti durante i bombardamenti di Londra) potessero avere un’influenza diretta o necessaria sulla mia scultura, quando vi fossi ritornato, tranne in cose come il drappeggio, per esempio, o nelle figure raggruppate a due o a tre, invece che isolate come era mio solito. Fatto sta che la Madonna con il Figlio di Northampton e i Gruppi familiari che vennero dopo, finirono per avere proprio quelle caratteristiche. Pure, a volte mi chiedo se tanto queste opere quanto i disegni dei ricoveri antiaerei non fossero per caso una mia temporanea soluzione di quel conflitto che mi aveva tormentato per mesi, dopo che avevo lasciato Masaccio a Firenze ed ero rientrato nella sfera di attrazione delle sculture arcaiche e primitive del British Museum».

E, in realtà, nella composizione del contrasto tra forme primitive e forme classiche, tra gli idola speci e la perfezione della misura umanistica, sta il senso dell’arte di Moore che ha ormai attraversato quasi interamente il secolo che l’ha vista sorgere. «La scultura non ha bisogno della perfezione per essere grande» aveva affermato lo scultore. Nell’opera, ha dimostrato di sapere conciliare

implicazioni enigmatiche e la verità, l’illuminismo moderno e la grezza materialità di cui è fatta essenzialmente un’opera di scultura.

Dopo la memorabile mostra al Forte di Belvedere di Firenze, nel 1972, il massimo raggiungimento dell’Artista per sua stessa ammissione, la televisione della Svizzera Italiana realizzò un documentario sulle opere esposte sugli spalti del Forte e all’interno della Palazzina del Buontalenti. Invece che affidarlo a un solo operatore, i responsabili incaricarono quattro diversi operatori di filmare le opere, ciascuno secondo una propria visuale e ciascuno avendo scelto una sua propria tematica.

La complessità, e anche l’ambiguità, dell’opera di Moore, le contrapposizioni che sembrano emergere dai vari periodi dell’artista, la scissione tra classico e romantico, tra perfettibilità e rudezza dell’espressione plastica, erano le doti che risultarono evidenti a quegli intelligenti realizzatori televisivi. Ne conseguirono quattro modi di vedere l’arte di Moore, da quello psicanalitico che indagò sui temi adoperati dallo scultore – madre-figlio, interno-esterno, bio-zoomorfico, naturale artificiale – a quello sulla materia, dai profili alla massa e al volume, dall’intero al particolare.

Fu una conferma di quanto resti positiva la vasta e sempre originale invenzione formale di Henry Moore, nel percorso della scultura del secolo XX. Fu anche la riprova che la molteplicità degli aspetti nei quali le grandi opere e le grandi vie dell’arte si manifestano, esige una pluralità di modi di vedere e di capire. Se, come Henry Moore, l’artista designato tutti quei modi soddisfa, vuol dire che questo artista è e rimarrà tra i sommi di tutti i tempi, tra i pochi che hanno celebrato la dignità dell’uomo e l’universale verità che distingue e nobilita l’esperienza dell’uomo.