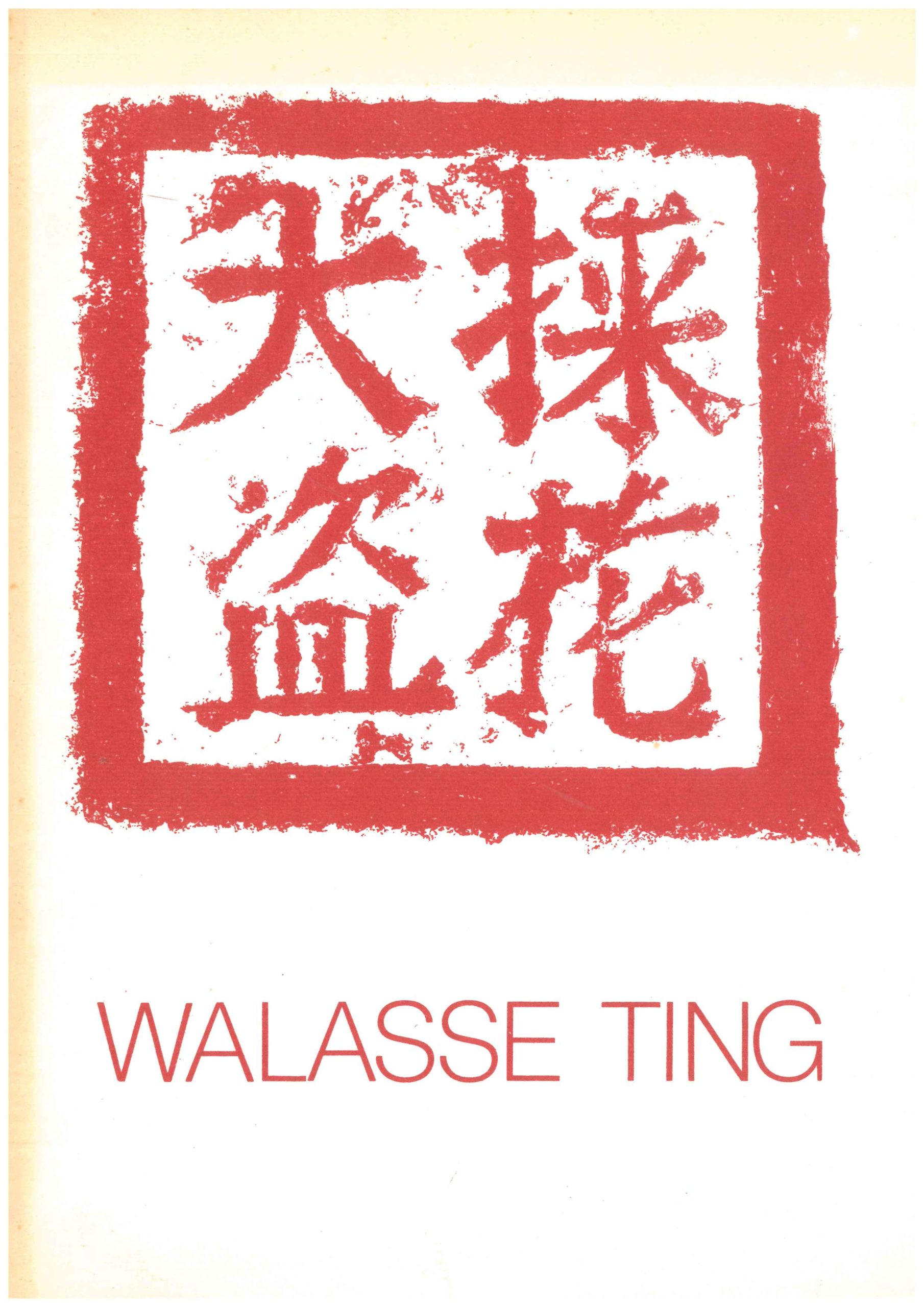

Walasse Ting

opere grafiche – 1984

Testo di Emilio Villa

Questa esposizione di opere del pittore cinese Walasse Ting sarà annoverata tra gli eventi incisivi, un fatto iniziativo, ricco di conseguenze, nella storia dei nostri anni d’arte, qui in Italia: l’apparizione di una materia, creata e certa, di ascendenza estremorientale, in preciso contesto, porta, insieme ad antiche cristallizazioni, e momenti di materia senza tempo, una compiuta risonanza destinata ad animarle, e fonderle, esaurirle, al di là del proprio sradicamento, in imminenti, mutevoli, soglie di contemplazione.

Noi osservatori occidentali abbiamo a nostra portata pittori grandissimi, giganteschi; insonni animatori dall’occhio unitario, avvolgente, circonvoluto, e anzi circonciso, policromo e polifemico, mai spento, di mai tradita o intimidita cecità, fissata in verticale la discesa, in precipite sguardo sopra il fondo delle pittoriche Acque Madri. L’orientale invece, diciamo “il cinese” ha da sempre due occhi, occhi piccoli, ma due. Ora, come meticoloso esemplare moderno, in questa pittura di Ting, dunque di carismatica ascendenza, o discendenza cinese per grazia e per natura, avremo da rilevare: primo, la naturalezza estatica come grado espressivo della Favola Maggiore; poi la paràdosi (trasmissione, tradizione, traduzione, transito) dei genere “colore”, che anima la consultazione dei modello passato come argomento dei futuro svelarsi dei mondo naturale, cioè dei mondo che trova luogo” nel soccorso incessante dell’azione immaginativa propria della pittura in quanto procede dal corpo unico e omogeneo dei colore; che è decisamente estatico, e paria attraverso il polso (in occidente si direbbe, certo si diceva in antiche fasi, il “démone”) dell’artista; e, infine, il “Sitz in Leben”, proprio, la “posizione nel mondo” che è una dimensione necessaria dell’esistente.

Questa pittura di Ting, che definiamo obiettivamente “cinese” solo perché sappiamo che è prodotta da un artista cinese, esce, sporge, emerge quasi direttamente da una propria matrice: e non da una matrice “storica”, o da una evoluzione tecnica”; ma intima, parallela alle grandi procedure per cui la vita stessa si rivela, o si azzarda. Nel corpo, nella forma, vitale e illusoria dimora dei l’Apparizione, si adagia la metafora sempre accesa, e sempre meteora, senza trasformazione, la ricerca fragile e incantata di sogiie equanimi per la promessa Gnosi e per l’oblio di trame e corollari di arterie; fluisce l’innocenza dei puro rivelarsi; che scende negli alvei delle “velature” incessanti, risale alle caverne dei silenzio, spinge il respiro a produrre segreti argini, a vestire di ombre e di diafane misure il fiore smagliante, a coltivare in pendio le certezze di indefinibile amore, a nutrire le incontenibili, ma contenute, sembianze delle “Pose”; e a rendere inutile la lontananza dei sangue. La pittura di Ting descrive l’incontro (l’attrito magari) tra la “velatura” e il colore; segna la severa, e dolcissima, bilancia nascosta tra il pondus mundi e la lievità dell’aria, tra la leggerezza dei crescere e il rigor mortis (sempre in apparenza larvale, ancestrale, ritorna la figura), tra lievitazione e gravitazione. li mondo è coperto da trasparente, colorata, allampanata agitazione (quasi, ma tiepidamente, febbrile) come da un trasvolo di uccelli ciechi, profondi, e tessuti, garze di morbidissimi fiati, però muti, come volesse rinchiudere con un sigillo sensitivo il tramonto della figura dell’umano, o l’ombra della rugiada erratica: trombe leggerissime di timbri raggianti, pietre di luce colante, effimeri battiti, pianure di auspici astrusi, spazi ciechi di urne rivelate.

L una diversa concezione dei rapporto tra uomo e pittura, è una fase non problematica, non “storica”: ma che è essa stessa esegesi ed esecuzione di se stessa; per la quale il tempo appare sempre in contrazione, coatto in superficie a una dimensione ma a pregnanza di profondità, di rivelazione intensamente odierna, istantanea e sempre promessa in genealogia di orizzonti generati dalla trasparenza e dai suoi incidenti prospettici. Schermaglie rosate, rosacee, su azzurre ferite, su squarci e sciabolate d’intelletto delicato, di prontezza quasi accecante, come l’attimo di una suprema prova atletica; e lente diversioni dei toni, come a trattare liturgicamente un tonfo antenato (una presenza di antenati?), procreazione e percezione nel cuore di una non infiammabile ossessione di lontani (nel tempo, nello spazio) colorati, di allucinazioni melodiose: per coniugare senza pause la linea con il colore, in giuoco nascosto, scambio spontaneo, fulmineo scarto, operato verso il grande confronto, filtrato e introiettato, con i recessi più misteriosi, e anche mistici, dei sesso della morte.

Di cui si imbeve il discorrere di eccellenti proprietà ottico-oftalmiche a filo d’aria e in brume di revulsione (ritorno all’ambito ancora non figurato, diciamo all’attimo embrionale infinito/indefinito), a palpito d’immagine e iato e di tempi disapparenti, svaniti, inconsci ma preparati in essenza e in filigrana dove si innesta l’eco prolungata dei vivere in grazia di luce e di colore “intonate”. Perché le “tonalità”, i toni, incisi o trascinati come veri avvenimenti di visione, sono vere, sono dogmatiche, in Ting, e sono determinate: e tuttavia esse non coartano né la libertà né il casosemplicemente emergono, irrorano, si adunano, si posano. Come un tempio di farfalle sopra un colle azzurro, un belato rosalimone che riducono a lontananze le anime in deriva o in frana di tinte, tra verdeoro, turchese scialbo, oltremare violento; e cieli di colombe esposte all’aria di flauti futuri; con grafia a corone e a siepi, una grafia di spine che vigilano, una grafia di calabrone su pareti di vetro; proprio come la scrittura dei carattere cinese; e ondate di anima appese a trampoli e cortine, impronte sensitive di elementi, onde di trasparenze espulse da ventri di nebbie grigie oro, in agitarsi di molli compassi, tra piccoli abissi e brevi felicità: dove trovi uno spirito tremante ma sereno, che resiste al Iontano”, alla separazione, alla attesa dei tempo vagante, nella vagante assenza: ma scritta, disegnata, designata come una vera teologia dell’assenza. Le ellissi, le serpentine, le interferenze minacciose, echi in straforo di immagini isolate; il presagio dell’apertura e dello schianto che non avviene, il sogno un po’ gualcito dalla realtà, il trasalimento della riga, inquietante labirinto né chiuso né aperto, il velario ossessivo (o possessivo?) in cui il colore annega imitando l’eclisse dell’esistente, e la cuspide dell’ambiguità. Ondate, onde: diciamo ioculs unde ? iocus undae, undae iocosae!

Argini e alvei luminescenti, e il fondo stesso della solitudine dei mondo, solcata dai sensi, approdo dì sguardi, di immagini semplificate e colme, assiepate, caste e votate a rive di echi chiari, di stagioni come minimi gorghi, come finestre, come semense di orizzonti verticali, infiorescenza di climi, in riverbero stretto e assorto; e nella evolvenza delle linee e delle onduloidi non è la figurazione dell’umanoide o dello zoomorfo, o dei feticcio o della icone, o dei “portrait” anatomico: ma semplice affinità dei respiro con il suo illimite tragitto, con la lampeggiante deriva sulle fluide leggi dei colore: cosmogonica (incosciamente, ma fortemente) comparazione, traversata della memoria senza corpo, senza materia: è una cosmografia dell’immaginario che crea i suoi momenti profondi, il suo tempo propizio per svelarsi, il suo kairòs; e il colore allora, qui, si dissolve in diafana resistenza (dovremmo forse rievocare le drammatiche velature di Tiepolo; o le allucinazioni di Turner; o, a noi più vicine, e così dimenticate, le esplosioni di Ciurlianis, 1905; o le respirose naturalezze della “scuola dei Pacifico”, tra Robert Graves, e Tobey; e le iniziative a noi più prossime, come quelle di Sam Francis): convito di nudi sentimenti, di elementare sentire, di sentenze colorate alla sorgente dei mattini vuoti, tracciati e tacciati in turchese e garanze, in verdi intiepiditi, in domati riverberi, in crepitanti aloni di orbite fermate al segno della spiegazione ininterrotta e dei sonno sospeso, smisurato, alla porta della durevole ripetuta marea. Svaghi ruinanti in piogge di foschia, iridescenze discrete e tenacemente sommesse, in direzioni scattanti e in esorbitanze appena accennate, in nascite dilapidate, disponibili e vivaci come uteri che l’infinito conguaglio illumina nell’angolo sempre rinnovato, sempre intatto, a bruciapelo tenebroso, di febbre sigillata come da artigli invisibili (insistiamo nel paragone: come la scrittura cinese, che è sempre, ogni segno, un gomitolo di artigli dentro una gabbia di nodi, o une cage a grillons.

Delle “donne” qui figurate, questi esseri, queste persone-figure, una donna, due donne, una testa, due donne in mezzo primo piano, e altre ancora due donne, e il felino, e gli animali clandestini nell’aria o nella giungla trasognata: non sono tante immagini, ma una sola immagine, quella dell’incantesimo o dell’incubo, o della indifferenza o dei teatro della fantasia operante; agitazione dei colore come materia che avanza nell’alveo di una memoria, o che va in deriva verso il luogo dell’essere unico, con penetrata sottilità, con apprensione, con frantumi, con bave, con brezze e folate di ogni unico genere, tumultuosamente, indissolubilmente festeggiato dalla veemenza deli’”ineguale-tutto-è-uguale”, e solo il colore è libero, mutevole nella sua griglia di stretta disciplina, giardino fiducioso della mente che vede l’attesa, nelle frustate dei segni, e quello che è commovente sempre nella figura, e “personale”, è proprio la loro agitata, quasi convulsa, solennità: come direbbe Emily Dickinson: “After great Pain, a formai feeling comes”; e riferito al dolore che ha invaso, come un cielo, la persona dei nostro pittore.

Cresciute dalla notte cangiante dei tempo e della sofferenza, le figure hanno occhi, non tanto a mandorla, ma in taglienti filiture o fenditure; occhi che non hanno niente da dire, né da chiedere, se non la propria segretissima ragione, e vigilanza acuta su una cosa insensata, cioè la domanda: “Cosa c’è alla fonte dei sesso? Cosa si agita alla sorgente di tutte le veemenze?”.

Così, queste “donne” schiudono e serrano la propria maturità, incitata e recitata domanda, in calma dicitura e in dismisura musicata, poetica, di obliquità, longilineità, longitudinalità, anamorficità, indivisibilità, e tutte le rannicchiate estrazioni/astrazioni; e tinte in grovigli di dispersione e di inversione, grovigli di anima cantata (Ting opera il quadro come una “ode”, in senso laotziano, in note fragili di una arpa futura, immane), sommessamente arcuata, che risale da fogliame e da crateri di esaltata tensione: e lì c’è il Ting, che dice: “chi cerca la sorgente si trova all’approdo, che è un cerchio di fanghiglia incendiata, il colore”, simulando e consumando, frustando e carezzando timbri e slanci, macchie e riverberi, risonanze e registri, di timida e austera visione dei mondo: una catena brulicante di allegorie tonali, coordinate sulle stesure dei “policromo/ policrono”, in vapori, vampate, bagliori e chiasmi oculatissimi, frenati e vibranti; come echi trainanti di questa livida e abbacinante agnizione, da disseminare nella visione propria e generata in cinerea, dolcissima, acuta, letargia, che è come dire liturgia. Liturgia: e a ben guardare se usassimo la ricognizione dei disinvolto meccanismo oftalmico, che ci fa dire, di certe stupende sculture elieniche, “sorriso eginetico”, appunto per proiezioni proprie, dovremmo definire con un paragone il creaturale essere e dover essere che spira nelle ideografiche filiture delle figure di Ting, la traccia degli occhi; si dovrebbe pensare che esse perfino contengano un immenso sonno di boddisathva, ambito di misteriosissima esplorazione, di delicati destini: come un restauro antropologico curato da mani e polsi di fisica e arrogante clandestina antiquità, di anatomia pensosa in corso di deriva perenne.